そんな時に、譜面が読めないこと、理解できないことが壁になることがあります。

もっと譜面が読めれば、より楽しむことができるのにということもあるでしょう。

誰でも小学校や中学校の音楽の授業で譜面を読んだ経験はあると思いますが、それだけでは身についていないのが現実です。

楽譜サイトや歌詞サイトなどにはメロディーとコードだけの譜面もあります。

簡単な譜面でより音楽を楽しむことができるように、押さえておきたい基本的な楽譜の知識、音名・調性・調号について紹介します。

簡単な譜面でより音楽を楽しむことができるように、押さえておきたい基本的な楽譜の知識、音名・調性・調号について紹介します。音名

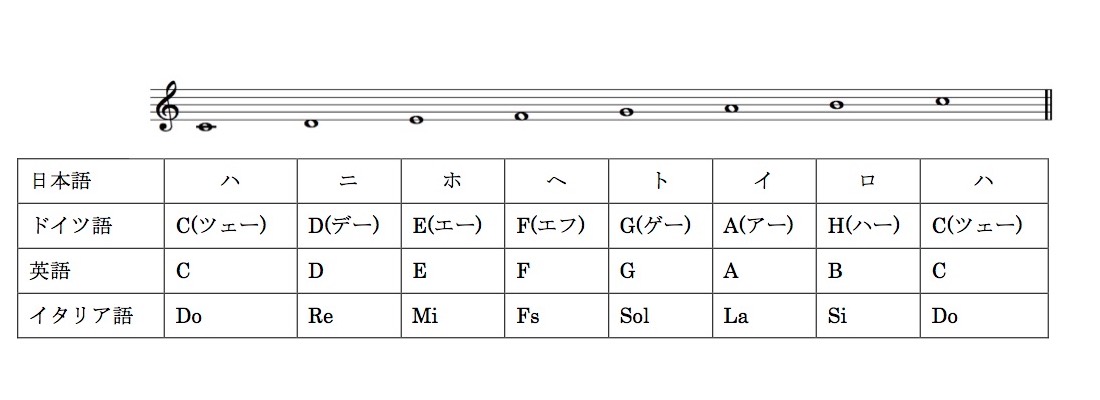

ドレミファソラシドの音階を習って歌った方がほとんどでしょう。

ドレミ〜はイタリア語ですが、英語読みをすることもかなり一般的になっています。

またクラシックを勉強してきた方はドイツ語の音名を使います。

そして、現在でも調性を表す場合には、日本語の音名(ハニホヘトイロハ)が使われます。

各言語での音名

ここからは、ポピュラー系で一般的な英語の音名を使用します。

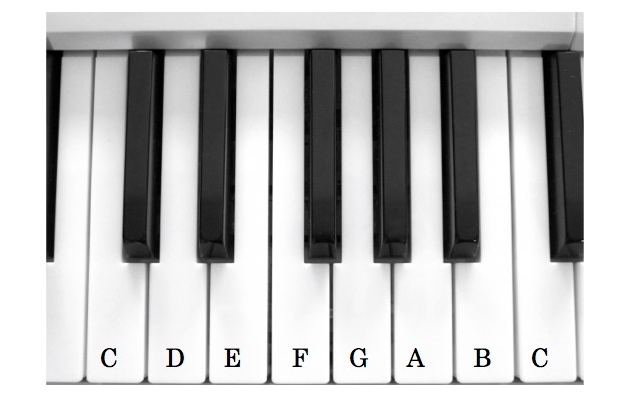

鍵盤に当てはめてみます。

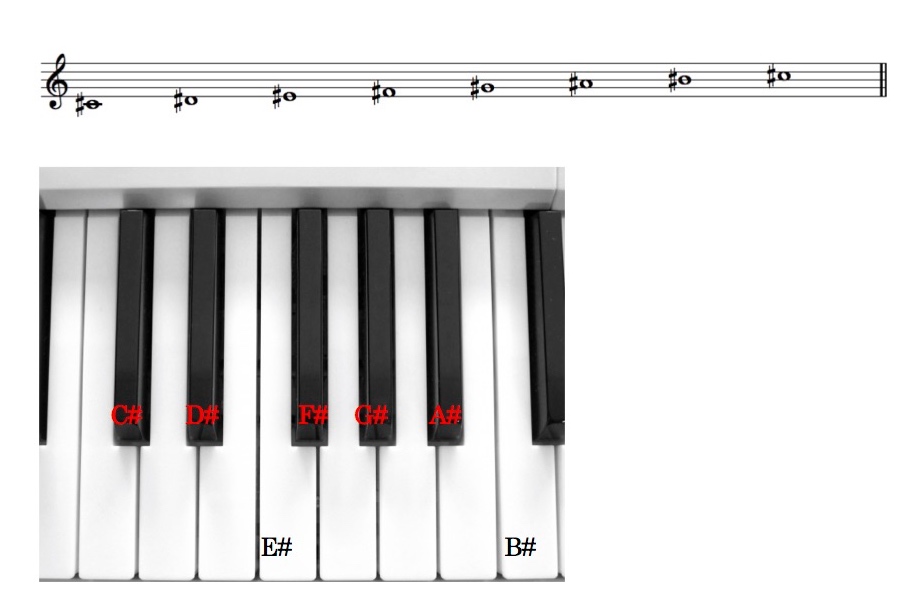

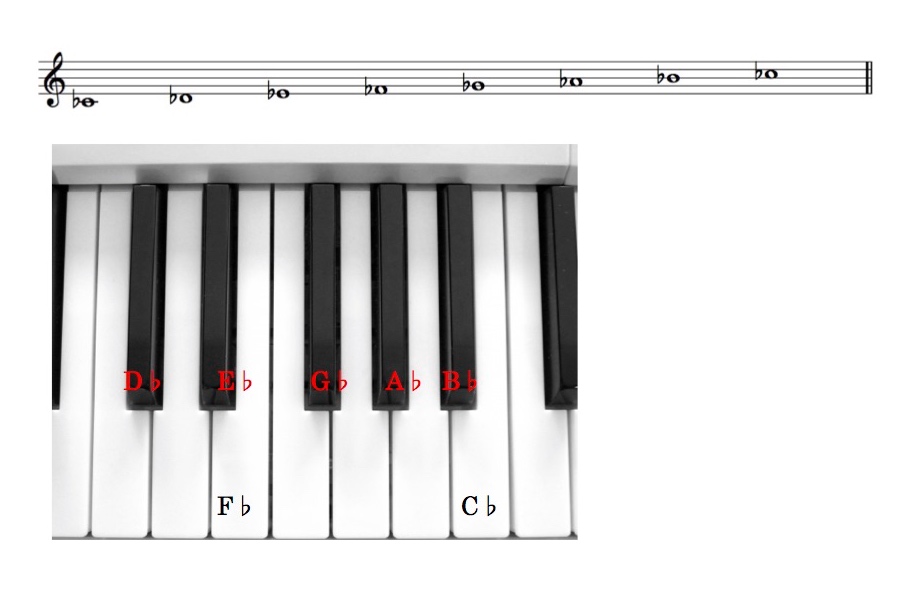

そのために使われるのが、#(シャープ)、♭(フラット)の変化記号です。

- #(シャープ):音を半音高くする

- ♭(フラット):音を半音低くする

変化記号を使用すればすべての音を表現することができます。

変化記号を使用すればすべての音を表現することができます。

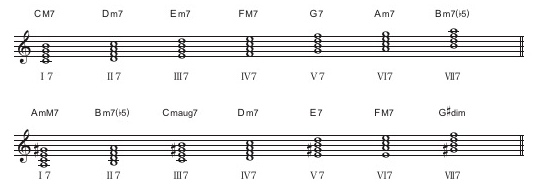

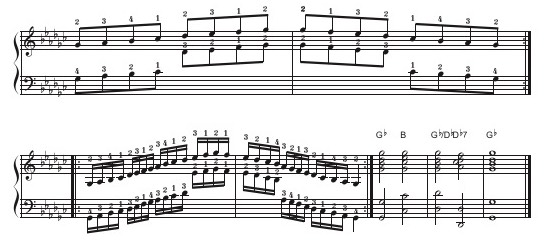

調号と調性

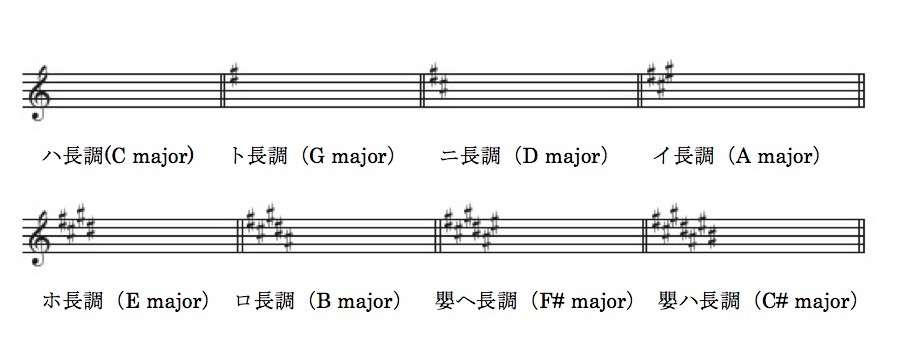

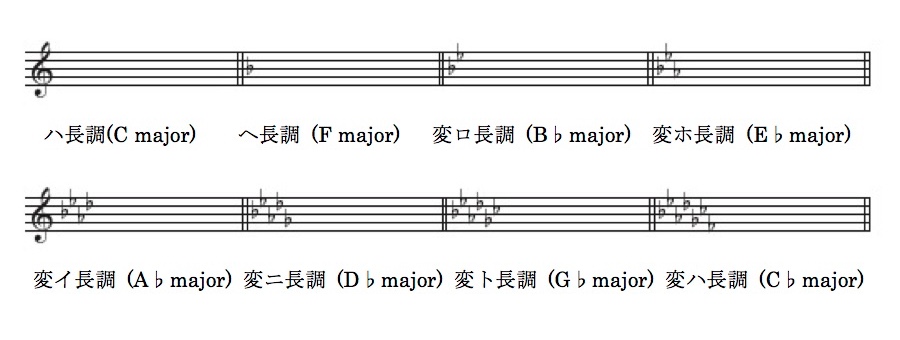

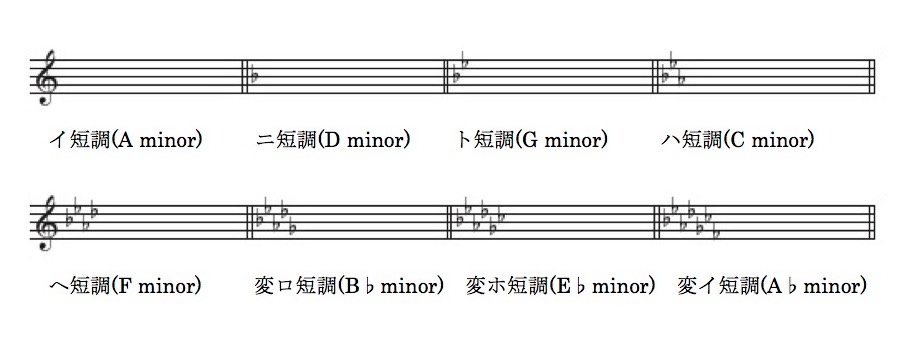

楽譜のいちばん最初の小節の音部記号(ト音記号やヘ音記号)の隣に、#や♭これが調性を表す調号です。

調性はKEY

それぞれ#あるいは♭がいくつついているかで調性が決まるので、調号を見れば調性がわかります。

五線上の#や♭が記されている音は、特に記譜上の指示がなければ、ずっと一曲を通してそれぞれ#や♭をつけた音で表現します。

調号がないものはハ長調またはイ短調です。

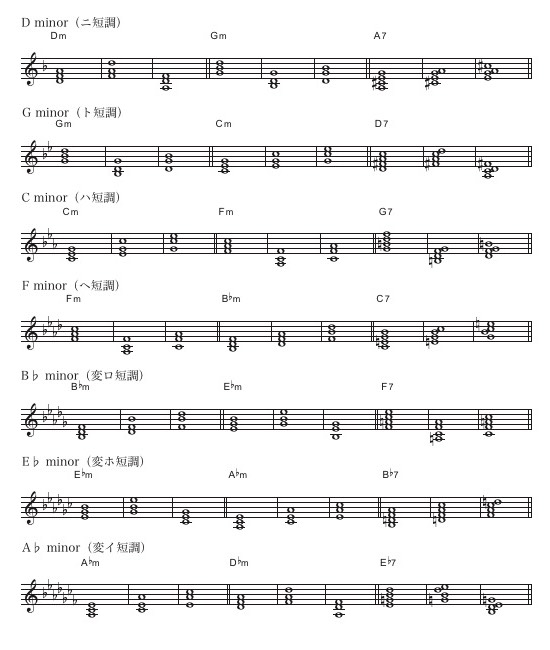

<長調>

- シャープ系長調

- フラット系長調

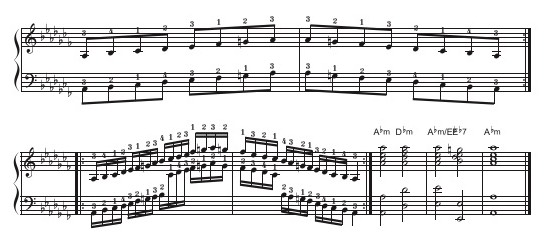

<短調>

- シャープ系短調

- フラット系短調

- 嬰:#の意味(例)嬰へ=F#

- 変:♭の意味(例)変ロ=B♭

D♭=C# G♭=F# C♭=B B♭=A# E♭=D# A♭=G#

簡単に音名・調性・調号について紹介いたしました。